新しい事業のスタートに向けて、内装工事、仕入れ、スタッフ採用など、多岐にわたる準備に奔走されていることと思います。

開業を成功させるためには、これらの準備と並行して、安全に事業を始め、継続していくための体制づくりも非常に重要です。

その「安全体制づくり」の中で、あなたの事業所に「防火管理者」の選任が必要となるケースがあります。

「防火管理者?うちのお店に関係あるの?」

「どんな人がなれるんだろう?」

「開業前に何か手続きが必要なのかな?」

このような疑問や不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

防火管理者の選任と、その旨を消防署に届け出ることは、特定の事業所において、消防法では遅滞なく選任・届出が義務付けられており、開業時点で完了していることが原則求められます。

この対応を怠れば、開業後に法令違反となり、最悪の場合は罰則や営業停止命令につながる可能性もあります。

防火管理者は、単に法律で定められた形式的な役割ではありません。

作成した消防計画に基づき、日々の火災予防活動を推進し、万が一の火災発生時には初期消火や避難誘導といった自衛消防活動の中心となり、お客様や従業員の安全を守るための、非常に重要な責任者です。

この役割の真の重要性は、実際の火災対応や、建物の防火管理の実態を知っている専門家だからこそ深く理解しています。

この記事では、あなたが開業準備を進める上で知っておくべき、あなたの事業所に防火管理者の選任義務があるかどうかの判断基準から、防火管理者になるためにどのような資格が必要か、そして防火管理者を選任し、消防署に届け出る(選任届を提出する)具体的な方法までを、分かりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、防火管理者に関する疑問が解消され、ご自身の事業所に必要な対応を正確に把握し、法令を遵守した上で、安全な開業と、その後のスムーズな事業運営に繋がる体制を築くための一歩を踏み出せるはずです。

1. 防火管理者とは?なぜ選任が必要なのか? – 開業時の安全管理体制の基盤

開業準備を進める中で、あるいは開業が目前に迫った段階で、「防火管理者」という言葉を耳にすることがあります。

この防火管理者は、あなたの事業所が安全に運営されていくための基盤を築く、非常に重要な役割を担います。

防火管理者の役割と責任:開業後の安全管理を推進する中心人物

防火管理者とは、消防法に基づき、防火対象物(建物)の関係者(事業主など)に代わって、その防火対象物における火災予防や、万が一の火災発生時の被害軽減のために必要な業務を計画し、実行する責任者として選任される人物です。

主な業務内容

- 事業所の防火管理に関する全体計画である消防計画を作成し、遂行すること。

- 消防計画に基づいて、火災予防上の点検や設備の維持管理を行うこと。

- 従業員への防火管理に関する教育や訓練(避難訓練、初期消火訓練など)を実施すること。

- 火気の使用や危険物の取り扱いなど、火災の原因となりうる事項を管理監督すること。

責任の所在

防火管理者は、これらの業務を通じて、事業所の火災予防体制を確立し、緊急時に適切な行動が取れるようにする責任を負います。

選任が必要な理由:事業開始時からの法令遵守と実効性のある安全体制のために

防火管理者の選任がなぜ消防法によって義務付けられているのでしょうか。

それは、事業を安全に開始し、継続していくために不可欠だからです。

法令遵守の義務

特定の用途や規模に該当する事業所では、防火管理者の選任は消防法上の義務です。

選任が必要であるにも関わらず選任しない場合や、選任しても届け出ない場合は、法令違反となります。

開業時からの実効性のある安全体制

防火管理者は、事業開始時から消防計画に基づいた活動を行うことで、初期段階から適切な火災予防と、万が一の際の初動体制を構築します。

これにより、開業初日からお客様や従業員の安全を守るための実効性のある体制を確保することができます。

防火管理者が中心となって継続的に安全管理を行うことが、火災リスクの低減や、被害の最小化に繋がります。

私の経験上、開業して間もない頃はどうしてもバタバタして、防火や防災にまで手が回らない方が多いと感じます。ただ、そういう時こそ思わぬ事態が起こりやすいものです。だからこそ、スタート時にしっかりと手続きを通じて安全を意識し、体制を整えておいてください。

作成義務があるのは誰?(関係者と防火管理者の役割分担)

ここで、『そもそも誰が選任しなければならないのか?』という疑問を持つ方もいるでしょう。

防火管理者の選任義務は、防火対象物の関係者(建物の所有者、借主である事業主など)にあります。

関係者は、要件を満たす人物を防火管理者として選任し、その業務遂行に必要な権限を与えなければなりません。

選任された防火管理者が、関係者に代わって防火管理業務(消防計画の作成を含む)を行います。

2. あなたの事業所に「防火管理者」は必要? – 選任義務の判断基準をチェック

すべての事業所に防火管理者の選任義務があるわけではありません。

選任義務があるかどうかは、主にあなたの事業所が入居する建物の「用途」と「規模(床面積や収容人員)」によって決まります。

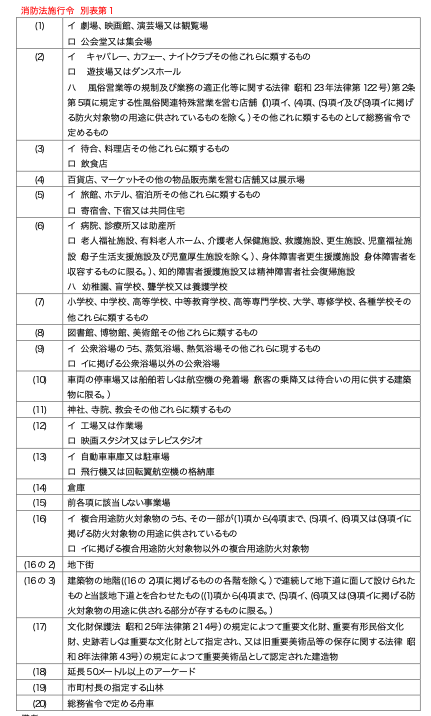

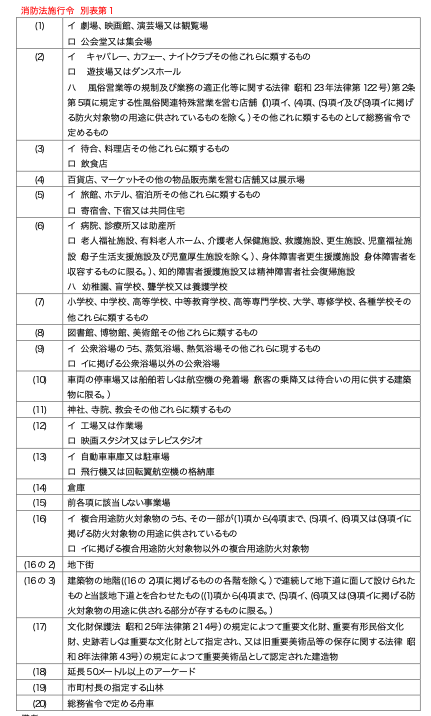

用途と規模で決まる選任義務(消防法施行令別表第1)

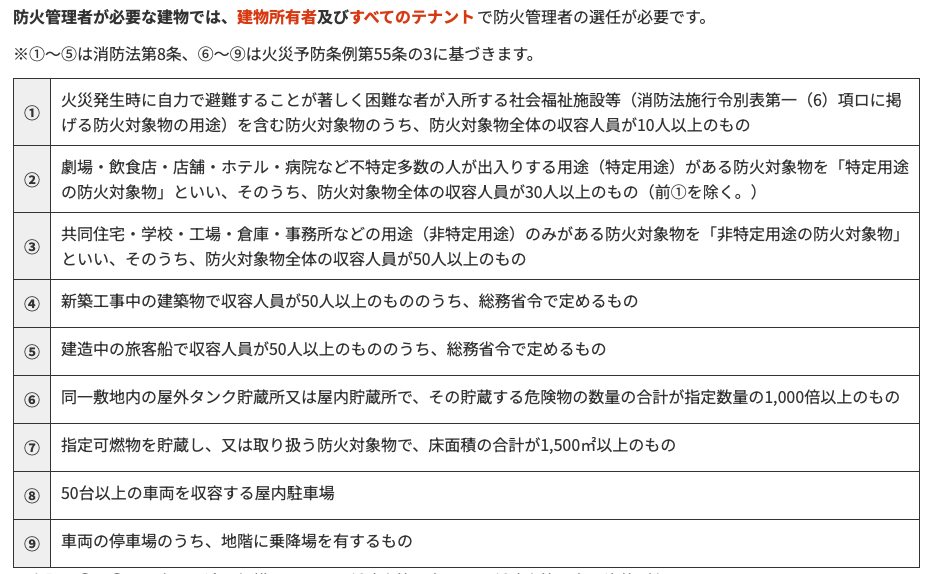

防火管理者の選任義務の基準は、消防法に基づいて定められている消防法施行令別表第1という表で細かく規定されています。

この表では、建物の様々な用途が分類されており、それぞれの用途と規模(床面積や収容人員)の組み合わせによって、防火管理者の選任が必要かどうかが決まります。

特定防火対象物と非特定防火対象物

消防法施行令別表第1では、防火対象物(建物)を大きく「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分けています。

このどちらに該当するかで、選任義務の基準が異なります。

特定防火対象物

劇場、映画館、遊技場、飲食店、店舗、ホテル、病院、老人ホームなど、不特定多数の人が利用する、または避難が困難な人が利用するため、火災が発生した場合に特に危険性が高いとされる用途の建物です。

非特定防火対象物

事務所、工場、倉庫、学校、共同住宅など、特定防火対象物以外の用途の建物です。

一般的に、特定防火対象物の方が、火災リスクが高いため、より小規模な建物でも防火管理者の選任義務が生じる基準となっています。

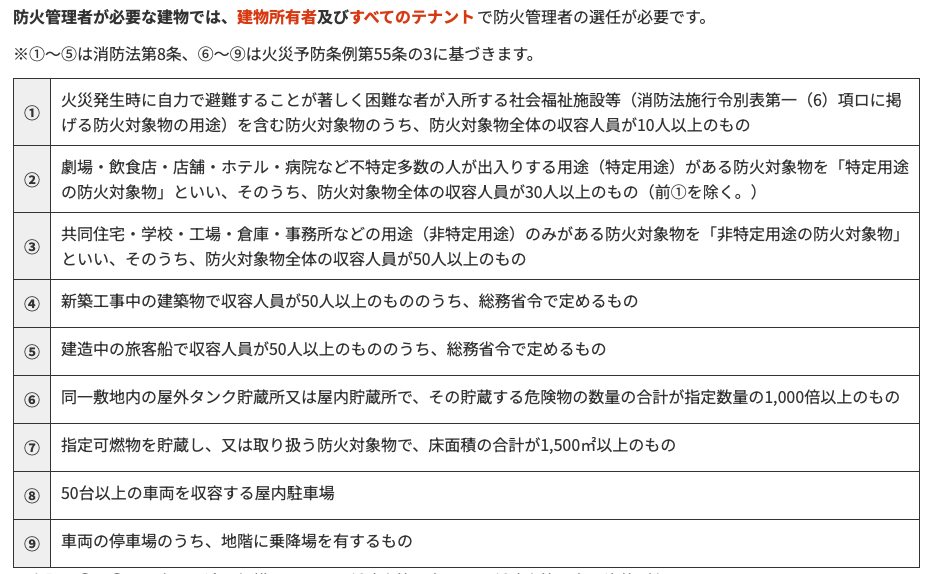

具体的な選任義務の基準(開業に関係しやすい主要なもの)

ここでは、開業に関係しやすい主な用途における、具体的な選任義務の基準をご紹介します。

ご自身の事業所の用途と照らし合わせて確認してください。

特定防火対象物の場合(例:飲食店、物品販売店、宿泊施設など)

不特定多数の人が出入りするこれらの用途では、その用途に供される部分の「収容人員」が主な判断基準となります。

- 収容人員が30人以上の場合に、原則として防火管理者の選任義務が生じます。

- ただし、地下街にあるものや、建物の3階以上の階にあるもの、または特定の用途(病院、診療所、ホテル、旅館、社会福祉施設など)の場合は、収容人員が10人以上で選任義務が生じます。

非特定防火対象物の場合(例:事務所、工場、倉庫など)

主に特定の関係者のみが利用するこれらの用途では、「延べ面積」と「収容人員」の組み合わせが判断基準となります。

- その用途に供される部分の延べ面積が500㎡以上で、かつ収容人員が50人以上の場合に、防火管理者の選任義務が生じることが多いです。

複合用途防火対象物の場合

1つの建物の中に、特定防火対象物と非特定防火対象物が混在している場合(例:1階が店舗、2階が事務所のビルなど)を複合用途防火対象物といいます。

この場合、建物全体として、または用途ごとの部分ごとに、防火管理者の選任義務を判断する必要があります。

判断基準が複雑になるため注意が必要です。

上記は開業に関係しやすい主要な基準の抜粋です。

消防法施行令別表第1には、さらに多くの用途や詳細な基準が定められています。ご自身の事業所の正確な用途と規模(特に収容人員)を把握し、正確な基準に照らし合わせることが重要です。

防火管理者の選任義務があるかどうかの判断は、消防法の中でも特に間違いやすいポイントの一つです。

特に、建物の用途分類(別表第1のどこに当たるか)や、収容人員の正確な算定、そして複合用途の場合の判断は専門的な知識が必要になります。

私の経験でも、この判断を誤って後から指摘を受けるケースを見てきました。

収容人員の算定方法について(選任義務判断の重要ポイント)

防火管理者の選任義務があるかどうかを判断する上で、特に特定防火対象物においては「収容人員」の算定が非常に重要となります。

- 収容人員とは、その場所に同時に滞在する可能性のある最大の人数であり、従業員だけでなく、お客様なども含みます。

- 収容人員の算定方法は、事業所の用途(飲食店、物品販売店、事務所など)や、従業員と利用者の区分に応じて、消防法施行規則で細かく定められています。席数やベッド数、従業員数、特定の部屋の面積などから計算します。

- この収容人員を正確に算定しないと、選任義務があるにも関わらず「必要ない」と判断してしまったり、逆に義務がないのに不必要な手続きをしてしまったりする可能性があります。

ご自身の事業所の用途と規模(特に収容人員)を正確に把握し、選任義務の有無をしっかりと判断することが、防火管理者に関する最初の一歩となります。

3. 防火管理者になるための資格と要件

あなたの事業所に防火管理者の選任義務がある場合、誰を防火管理者として選任すれば良いのでしょうか?

防火管理者になるためには、消防法で定められた一定の資格と要件を満たす必要があります。

主な資格:防火管理講習の修了

防火管理者になるための最も一般的で基本的な資格は、消防機関または消防長が指定する機関が行う「防火管理講習」を修了することです。

講習の種類

防火管理講習には、主に「甲種防火管理講習」と「乙種防火管理講習」の2種類があります。

- 甲種防火管理講習

より多くの防火対象物(大規模なものや、複雑なものなど)の防火管理者になることができる講習です。内容も乙種より高度です。(通常2日、10時間) - 乙種防火管理講習

比較的小規模な防火対象物など、限定された範囲の防火管理者になることができる講習です。

甲種講習よりも短時間で修了できます。(通常1日、5時間)

受講方法

各自治体の消防署や、消防協会などが開催しており、事前に申し込みをして受講します。

講習の最後に効果測定(簡単な試験)が行われることがありますが、多くの場合、真面目に受講していれば修了できます。

修了証

講習を修了すると、修了証が交付されます。これは防火管理者として選任されるための重要な証明となります。

甲種と乙種、どちらの資格が必要?

あなたの事業所が、甲種と乙種のどちらの防火管理者講習修了者を選任する必要があるかは、事業所が入居する建物の用途と規模によって決まります。

原則

大規模な防火対象物や、不特定多数の人が多く利用する特定防火対象物の多くでは、甲種防火管理者講習の修了が必要です。

例外:

比較的小規模な防火対象物や、非特定防火対象物の一部などでは、乙種防火管理者講習の修了でも認められます。

どちらの資格が必要か判断するためには、選任義務の判断基準(用途、延べ面積、収容人員など)をより詳細に確認する必要があります。

| 項目 | 甲種防火管理者講習 | 乙種防火管理者講習 |

|---|---|---|

| 対象となる用途・規模 | 大規模な防火対象物や、特定防火対象物(例:飲食店、ホテル、病院など) | 小規模な防火対象物や、非特定防火対象物(例:小規模な事務所、倉庫など) |

| 講習時間の目安 | 約10時間(1日または2日間の講習が一般的) | 約5時間(半日または1日の講習が一般的) |

| 主な学習内容 | 防火管理全般(消防計画、設備管理、避難誘導、訓練計画など)、高度な内容を含む | 防火管理の基本(小規模施設向けの消防計画、避難誘導、基礎的な設備管理など) |

| 修了証の発行 | あり(甲種防火管理者として選任できる証明になる) | あり(乙種防火管理者として選任できる証明になる) |

| 適用例 | 大型商業施設、飲食店(収容人員30人以上)、病院、宿泊施設 | 小規模飲食店(収容人員30人未満)、小規模事務所、倉庫 |

その他の資格要件(一定の学識経験者など)

防火管理講習の修了以外にも、一定の学識経験を持つ者も防火管理者として認められる場合があります。

- 例:

- 消防機関での一定の経験(例:消防士長以上の階級で、1年以上防火管理業務に携わった経験を持つ者など)。

- 建築士、消防設備士、危険物取扱者(甲種または乙種第4類)などで、1年以上防火管理の実務経験を持つ者。

- その他、これらと同等以上の知識経験を有すると認められる者。

資格だけでなく、事業所の「管理権原者」からの選任が必要

必要な資格を持っているだけでは、防火管理者にはなれません。

防火管理者として実際に業務を行うためには、建物の「管理権原者」からの正式な選任が必要です。

管理権限者とは

建物の所有者、または建物を借りて事業を行っているテナントの代表者など、その建物や事業所部分について、防火管理を行う権限と責任を持つ者を指します。

選任

管理権原者は、防火管理者の資格を持つ者の中から、事業所の実態を把握し、防火管理業務を適切に遂行できる人物を選任します。

選任された人物は、防火管理業務を円滑に行えるような立場にあることも重要です。

複数関係者の場合

1つの建物に複数のテナントが入居している場合など、管理権原者が複数いる場合は、建物全体についての防火管理者を協議して定めた上で、各テナント部分の防火管理者との連携体制を築く必要があります。

防火管理者の資格は必要な知識を習得した証です。しかし、それ以上に大切なのは、防火・防災への意識です。形だけの役職にならないよう、責任感を持てる人を選ぶことが重要です。

このように、防火管理者として選任されるためには、定められた資格要件を満たし、かつ事業所の管理権原者から正式に選任される必要があります。資格の種類は事業所の用途と規模で決まるため、正確な判断が重要です。

資格や選任について迷った場合は、消防署や専門家に相談することが重要です。

4. 防火管理者選任届の提出方法

防火管理者を選任したら、その旨を消防署に届け出る必要があります。

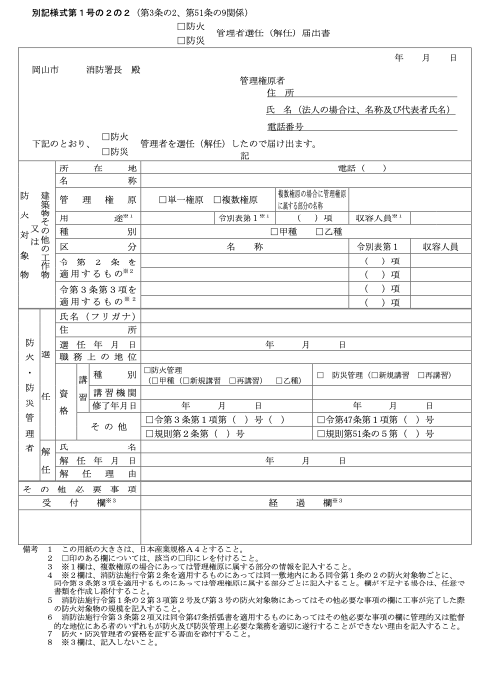

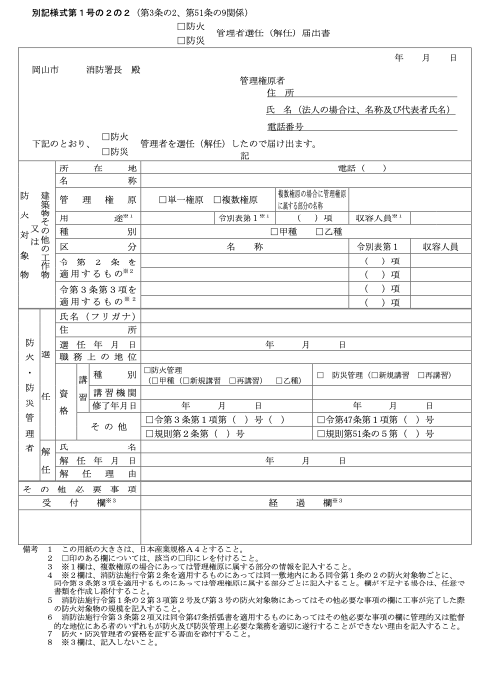

ここでは、岡山市の防火管理者選任(解任)届出書様式 を基に、届出書の具体的な「書き方」から提出方法までを解説します。

防火管理者選任(解任)届の様式を入手する

まずは、防火管理者選任(解任)届出書の様式を手に入れます。

入手先

管轄の消防署窓口、または各自治体(消防局)の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

「[自治体名] 消防 防火管理者 選任届 様式」などのキーワードで検索してみてください。

→岡山市防火管理者選任(解任)届出書

選任届の「書き方」(岡山市様式に沿って解説)

様式 を上から順に見ていきながら、選任の場合の記入方法を解説します。

届出年月日 / 届出先

- 記入内容

届出書を提出する年月日を記入します。 - 記入箇所

様式 右上の「年 月 日」欄。 - 届出先

様式 中央上部の「岡山市 消防署長 殿」とある箇所の、空欄に提出先の消防署名(例:北消防署長)を記入します。

管理権原者情報(選任する事業主の情報)

記入内容

防火管理者を選任する管理権原者(事業主や法人の代表者など、その建物や事業所の防火管理を行う権限と責任を持つ者)の、住所、氏名または名称及び代表者氏名、電話番号を記入します。

※様式下部「備考」欄の2 にある通り、法人の場合は名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入します。

記入箇所

様式中央右側の「管理権原者」欄の「住所」「氏名」「電話番号」。

この欄は、『誰が(どの事業主が)防火管理者を選任したのか』を消防署が把握するための情報です。防火管理者の選任義務は管理権原者にありますので、この欄の情報は正確に記入してください。

特に電話番号が記載されていないとこちらから連絡することができない状態になります。

防火 or 防災 管理者の選択

記入内容

今回は防火管理者を選任するので、様式 上部にある「□防火 □防災 管理者選任(解任)届出書」の、「□防火」にチェックを入れます。

防火対象物情報(所在地、名称、電話)

記入内容

あなたの事業所が入居する建物の情報(所在地、名称、電話番号)を記入します。

用途と選任義務根拠(建築物用途、令別表第1、令第〇条適用など)

記入内容

建物の用途と、防火管理者選任義務が生じる法令上の根拠条項を記入する、やや専門的な項目です。

- 「用途」欄

例「飲食店」「事務所」など具体的に記入します。 - 「管理権原」

様式 の注意書きを参考に、単一の管理権原者か複数の管理権原者がいる複合用途かを選択(□単一権原 □複数権原 にチェック)。 - 「令別表第1 項( ) 区分」

あなたの事業所の用途が消防法施行令別表第1のどの項目のどの区分に該当するか記入します(例:項(5) 区分(イ))。選任義務の判断基準の基となる分類です。 - 「令第3条第1項を適用するもの」といったチェックボックス

該当する場合にチェックを入れます。これらの条項は、選任義務の基準に関する詳細な規定です。

この欄は、なぜこの建物に防火管理者が必要なのか、その法令上の根拠を示す部分です。

特に『令別表第1 項 区分』や『令第〇条適用』といった項目は、正確な判断と知識が必要になります。

ご自身の事業所の用途と規模(収容人員など)を踏まえ、正確に記入してください。

不安な場合は専門家にご相談ください。

収容人員

記入内容

事業所の収容人員を記入します。選任義務判断の根拠となる重要な数値です。

防火管理者の情報(氏名、住所、生年月日、連絡先、職務上の地位)

記入内容

今回、あなたが防火管理者として選任した人物の、氏名(フリガナも)、住所、生年月日、日中に連絡が取れる連絡先、事業所内での職務上の地位(例:店長、総務部長など)を記入します。

防火管理者の資格に関する詳細

記入内容

選任した防火管理者が、どのような資格を持っているかを詳細に記入します。

- 「防火管理に関する講習の課程を修了した者であること。」の下:

資格の種類(□甲種 □乙種)にチェック。新規講習か再講習かもチェック。修了年月日を記入します。 - 「その他、一定の学識経験を有し…」の下:

講習修了者以外の場合に、その根拠となる法令条項(規則第〇条第〇項第〇号、令第〇条第〇項第〇号等)を記入します。セクション3で解説した「その他の資格要件」に該当する場合です。

選任(解任)年月日及び理由

記入内容

防火管理者を選任した年月日を記入します。

選任理由

選任の場合は、例えば「事業開始に伴う新規選任」といった理由を簡潔に記入します。

その他必要事項

- 記入内容: 特記事項があれば記入する欄です。

- 記入箇所: 様式下部の「その他必要事項」欄。

※印の欄について

- 様式上の「※」印(様式下部「備考」欄の3 参照)が付いている欄(例:※受付欄、※経過欄など)は、届出者(あなたや選任された防火管理者)は記入する必要はありません。 消防署の内部処理で使用する欄です。

- (図解示唆): 様式上の「※印」箇所イメージ図と、「記入しないでください」といった注釈。

添付書類について

防火管理者選任届には、選任された人物が資格を有することを証明する書類の添付が必要です。

様式下部「備考」欄の6 にも記載があります。

主な添付書類

- 防火管理講習修了証の写し

選任された防火管理者が防火管理講習を修了している場合、その修了証のコピーを添付します。 - その他の資格を証明する書類の写し

講習修了者以外で選任する場合は、その資格(消防機関での実務経験証明、建築士免許など)を証明する書類のコピーを添付します。

その他、必要に応じて

建物の情報を示す図面(平面図など)や、事業所の概要を示す書類などを求められる場合があります。

必要な添付書類は自治体や状況によって異なることがあるため、事前に確認しましょう。

提出先と提出方法

記入と添付書類の準備ができたら、管轄の消防署に提出します。

- 提出先

事業所を管轄する消防署の予防課などが提出先です。 - 提出部数

様式下部「備考」欄の1 にある通り、届出書は2部(正本と副本)作成し提出します。副本に受付印が押されて返却されますので、大切に保管します。

※副本は後日の確認や、万一の消防署からの照会対応に使えるので、店舗・事務所内のわかりやすい場所に保管してください。 - 提出方法

窓口への持参が最も確実ですが、可能な場合は郵送や電子申請も利用できます

※消防署によっては対応していない場合があるため、事前に電話などで確認してください。)。 - 提出時期

様式下部「備考」欄の7 にある通り、防火管理者を選任した日から遅滞なく提出する必要があります。

防火管理者選任届を正確に、そして速やかに提出することは、開業後の安全管理体制を確立するための重要な一歩となります。

提出が遅れると防火管理者がいない状態が続いてしまいますので、選任したら速やかに提出することを忘れないでください。

5. まとめ:適切な防火管理者選任で、安全管理体制の基盤を確立

開業時の防火管理者選任は、法令遵守と安全確保の要です。

この記事では、開業時における重要な安全管理の役割である「防火管理者」について、その選任義務から、防火管理者となるための資格、そして選任したことを消防署に届け出る「選任届」の提出方法までを詳しく解説しました。

防火管理者は、消防法によって特定の用途や規模の事業所に選任が義務付けられており、消防計画の策定・遂行や、日々の火災予防、緊急時の自衛消防活動など、事業所の安全管理体制の要となる重要な責任者です。

選任義務があるにも関わらず適切な対応を怠ると、法令違反となる可能性があります。

選任義務があるかどうかの判断は、事業所の用途や規模(特に収容人員)によって決まりますが、その基準は複雑な場合もあります。

また、防火管理者となるためには、防火管理講習の修了などの資格が必要であり、資格を持つ者を事業所の管理権原者が正式に選任し、遅滞なく消防署に届け出る(選任届を提出する)必要があります。

これらの、選任義務の判断、資格要件の確認、そして選任届の正確な作成と提出といった一連の手続きは、特に初めて行う方にとっては、複雑で分かりにくいと感じることがあるかもしれません。

「うちの事業所は対象?」「資格は?」「届出の書き方や添付書類が分からない」「忙しくて時間が取れない」といった不安や疑問が生じることもあるでしょう。

適切な選任と届出は、開業時の重要な手続きであり、確実な対応が求められます。

防火管理者に関する手続きは、安全と行政手続きのプロにご相談ください。

適切な防火管理者の選任と届出は、あなたの事業所の安全管理体制を確立するための重要な基盤となります。

もし、防火管理者の選任義務の有無の判断、資格や要件、そして選任届の作成・提出手続きにご不安がある場合や、これらの手続きを正確かつスムーズに進めたい場合は、専門家である行政書士に依頼するという選択肢が非常に有効です。

行政手続きの専門家である行政書士は、防火管理者選任届の正確な作成や、必要な添付書類の準備、消防署への提出手続きなどを代行・サポートし、あなたの負担を軽減し、手続きの遅延リスクを防ぎます。

さらに、行政書士の中でも、消防法に関する深い知識と、実際の消防行政や火災対応の実務経験を併せ持つ専門家は、防火管理者に関する手続きにおいて、他にはない実践的な視点からのサポートを提供できます。

防火管理者という役割の重要性、選任義務判断の複雑さ、そして選任届が消防行政においてどのような意味を持つかを深く理解しています。

東山行政書士事務所は、消防職員として42年の長きにわたり消防実務に携わり、岡山市消防局長を務めた経験を持っています。

この豊富な経験と実績があるからこそ、あなたの事業所の用途や規模から、防火管理者の選任義務があるかどうかの判断を、法令と現場の実態の両面から正確に行うことができます。

また、防火管理者となる人物に必要な資格や要件について、実践的な視点からのアドバイスも可能です。

防火管理者選任届の作成・提出についても、消防署が確認するポイントを押さえた正確な書類作成を代行し、手続き全体を円滑に進めます。

適切な防火管理者の選任と届出は、あなたの事業所の安全管理体制を確立するための重要な一歩です。

選任義務の有無の判断から、資格、選任、届出の手続きまで、ご不安があれば消防の実態を知り尽くした東山行政書士事務所にぜひ一度ご相談ください。

安全のプロフェッショナルが、あなたの力になります。

防火管理者に関するご相談、承ります。

無料相談受付中・お気軽にご相談ください

安心はもちろん

防災の手間とコストを削減し、事業価値も高めます

消防法令への対応を適切に行うことは、リスク管理の一環として非常に重要です。しかし、複雑な手続きや現場での対応をすべて自力で行うのは困難です。

元消防士であり、消防法令に特化した当社だからこそ提供できるサポートにより、リスクを最小限に抑え、スムーズな事業運営を実現します。また消防設備にも精通しており、コスト削減のお手伝いもいたします。

今すぐ無料相談をご利用ください!

消防署対応や各種届出も安心してお任せいただけます。