新規開業を控えている事業者の皆様、防火対象物使用開始届の準備はお済みでしょうか?

店舗の準備や商品開発など、本業に直結する作業は多々ありますが、それと並行して避けて通れないのが、様々な行政手続きです。

開業準備で忙しい中、消防法関連の手続きは後回しになりがちですが、防火対象物使用開始届は開業前に必ず提出しなければならない重要な届出です。

この名前を初めて耳にする方もいらっしゃるかもしれません。

「一体何のための書類なのだろう?」

「どこにどんな情報を書けばいいのか?」

「提出はどこに、どうやってすればいいの?」

このように、この届出書の書き方や提出方法について、疑問や不安を感じている方も少なくないでしょう。

もし、この届出書に不備があったり、提出が遅れたりすると、その後の手続きに影響が出たり、開業スケジュールに遅延が生じたりする原因となる可能性もあります。

では、どのようにすれば、この届出を間違いなく提出し、スムーズに手続きを進められるのでしょうか。

防火対象物使用開始届は、その建物をこれからどのように使用するのかを消防署に正確に伝えるための書類です。

この届出書の目的や、消防署がこの情報から何を知りたいのかを理解することで、迷うことなく、正確に記入し提出することができます。

これは、消防行政の実務を知る専門家だからこそお伝えできる視点でもあります。

この記事では、防火対象物使用開始届がどのような届出なのかをご説明し、届出書の具体的な「書き方」について、項目ごとに分かりやすく、図解イメージを含めて解説します。

また、必要な添付書類や提出方法、そして手続きをスムーズに進めるためのポイントもお伝えします。

最後までお読みいただければ、防火対象物使用開始届の疑問が解消され、自信を持って正確な届出を提出し、開業への第一歩を確実に踏み出せるはずです。

1. 防火対象物使用開始届とは?なぜ提出が必要なのか?

防火対象物使用開始届の定義

防火対象物使用開始届とは、建物や建物の一部を新たな用途で使用開始する際に、管轄の消防署へ提出が義務付けられる届出書類です。

以下のようなケースで提出が必要となります:

- 新規店舗の開業

- 事務所の新設

- 既存建物のテナント入居

- 建物用途の変更

- 事業主体の変更

なぜ提出が必要なのか?:消防署が地域と建物の安全管理情報を把握するため

消防署が防火対象物使用開始届を求める理由は、主に以下の3点です:

1. 地域の火災予防体制の構築

- 管轄区域内の建物用途の把握

- 収容人員や利用形態の確認

- 効果的な火災予防計画の策定

2. 緊急時の迅速な対応準備

- 火災発生時の消防活動計画立案

- 避難誘導体制の事前検討

- 必要な消防力の配置計画

3. 消防法令適合性の事前確認

- 法令違反の未然防止

- 開業前の消防検査実施

- 消防用設備等の設置状況確認

2. 防火対象物使用開始届の提出期限と提出先

提出期限:使用開始の7日前まで

防火対象物使用開始届の提出期限は、使用開始予定日の7日前までと消防法施行令で定められています。

実務上、提出はできれば10日前ぐらいには出して欲しいとアドバイスをしていました。

書類不備による修正対応時間の確保

消防検査日程調整の余裕確保

開業スケジュールへの影響回避

のためです。

提出先:管轄消防署の予防課

提出先は、事業所所在地を管轄する消防署の予防課です。

提出前に以下を確認しましょう:

- 管轄消防署の特定

- 予防課の所在地と連絡先

- 受付時間(通常平日8:30~17:15)

- 担当者の在席状況

行く時間を手間と感じるかもしれませんが、窓口での受付の方が結果として早くできることは少なくありません。

期日と提出先を正確に把握し、余裕を持って届出を提出することが、その後の手続きをスムーズに進めるための重要なステップとなります。

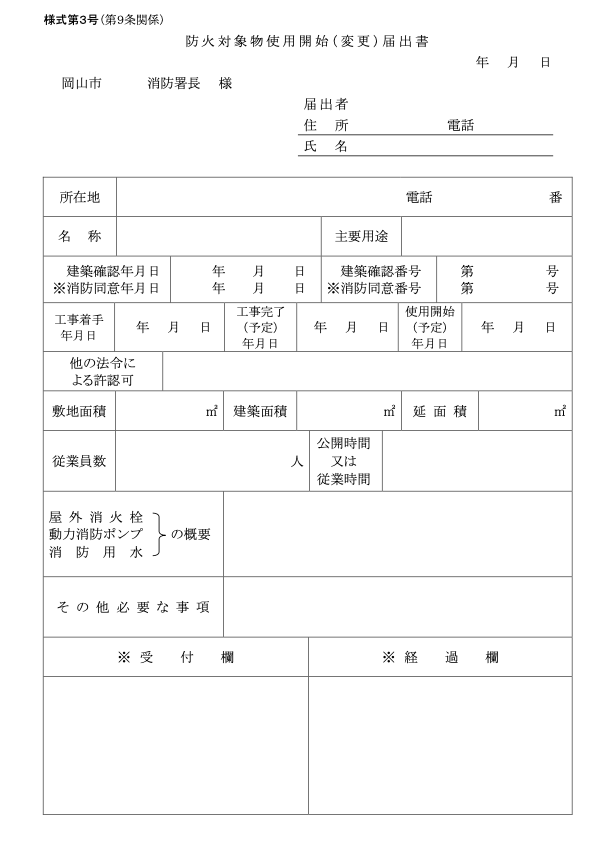

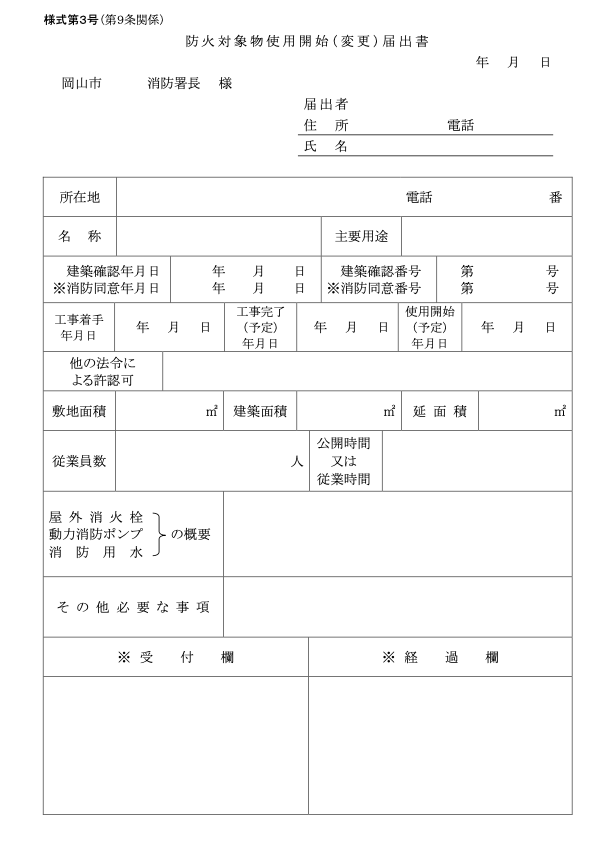

3. 防火対象物使用開始届の「書き方」を徹底解説(岡山市様式基準)

開業の第一歩となる防火対象物使用開始届。

いざ目の前にすると、「どこに何を書けばいいのだろう?」と手が止まってしまうかもしれません。

ここでは、実際に岡山市で提出されている様式 を基準に、届出書の具体的な「書き方」を項目ごとに分かりやすく解説します。

届出書の様式を入手する

まずは、届出書の様式を手に入れることから始めます。

入手先

岡山市の公式ウェブサイトからダウンロードするのが最も手軽です。

「岡山市 消防 防火対象物使用開始届 」などのキーワードで検索してみてください。

直接、管轄の消防署窓口でも入手できます。

岡山市防火対象物使用開始届ページのリンクは下記のとおりです。

防火対象物使用開始(変更)届出書 様式第3号(第9条関係) (ワード形式、49.50KB)

各項目の具体的な書き方(様式上部)

届出書の様式 を上から順に見ていきましょう。各項目の記入内容と、消防署がその情報から何を知りたいのかを解説します。

届出年月日 / 届出先

- 記入内容

届出書を提出する年月日を記入します。元号(令和〇年〇月〇日)で記入するのが一般的です。

届出先は、様式 に「岡山市 消防署長 様」と印字されています。

実際に提出する消防署名(例:北消防署長)を記入します。

届出者情報(使用を開始するあなた自身の情報)

記入内容

使用を開始する個人または法人の、住所または主たる事務所の所在地、氏名または名称、電話番号を記入します。

ポイント

「使用を開始する者」は、その場所で事業を行うあなた自身(またはあなたの会社) であり、内装工事を行った工事業者などではありません。間違いやすいポイントなので注意しましょう。

法人の場合

様式下部「備考」欄の2 にある通り、その名称(正式名称)、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入します。

個人の場合

氏名、住所、電話番号を記入します。印鑑を押す欄 もあります。

ここが記載されていないと消防側から、連絡をすることすらできないので非常に重要です。

防火対象物の情報(所在地、名称、主要用途)

記入内容

事業所が入居する建物の情報を記入します。

所在地

建物の正確な住所を、都道府県名から番地、建物名まで漏れなく記入します。

様式内に電話番号欄 は会社と連絡がつく電話番号両方記載してくれていると非常に消防側は助かります。

自動火災報知器の誤発報の時などに消防から連をつけれないともしもの時の対応に遅れが出る可能性があります。

名称

建物の正式名称(例:〇〇ビル)や、入居するテナント名などを記入します。

主要用途: 非常に重要!

あなたが行う事業が、消防法上のどの用途に該当するかを記入します(例:「飲食店」「物品販売店舗」「事務所」など) 。

この「用途」によって、設置が必要な消防設備や、その他の消防法上の規制が大きく変わるため、正確な選択・記入が不可欠です。迷う場合は事前に消防署や専門家に確認しましょう。

建築確認・消防同意関連

記入内容

建物の建築確認年月日、建築確認番号、そして消防同意年月日、消防同意番号を記入する欄 があります。

ポイント

新築や大規模な増改築を行った場合に記入が必要となる項目です。既存の建物の一部を借りて開業する場合など、該当しない場合は空欄とするか、「既存」などと記入します。

工事着手・完了・使用開始年月日

記入内容

事業所に関する内装工事などを行った場合、その工事の着手年月日と完了年月日(予定でも可)を記入します 。

重要!使用開始年月日

実際にその場所で事業を「使用開始」する具体的な年月日(予定でも可) を記入します。

この日が、消防署が防火管理や定期点検の指導を行う上での基準日となります。前述の通り、届出は原則としてこの日の7日前までに行う必要があります。

この使用開始日と実際の使用開始日がずれても、柔軟に扱うことは多いです。

他の法令による許認可

記入内容

開業する事業に関して、消防法以外の法令に基づく許認可(例:飲食店営業許可、旅館業許可など)を受けている場合に記入する欄 です。

ポイント

該当する許認可の種類を記入します。

敷地面積~延べ面積

記入内容

建物の敷地面積、建築面積(建物を真上から見た面積)、そして延べ面積(各階の床面積の合計)を記入します 。

単位は平方メートル(㎡)です。

ポイント

様式下部「備考」欄の3 にある通り、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、それぞれの合計を記入します。

消防法令上の防火対象物は原則敷地単位で管理されるので、開業する事業所の部分だけでなく、建物全体の面積が必要な場合が多いことに注意が必要です。

これらの面積は、必要な消防設備の基準を判断する上で重要な情報となります。

従業員数 / 公開時間又は従業時間

記入内容

従業員数(その場所で働く人の数)と、公開時間または従業時間を記入します 。

- 従業員数

正社員、パート、アルバイトなど、検査時にその場所で働く可能性のある人数を記入します。 - 公開時間又は従業時間

店舗であればお客様の「公開時間」、事務所であれば「従業時間」などを記入します。

基本的には分かる範囲で全てのパターンを記載してください。

屋外消火栓等概要

記入内容

屋外消火栓、動力消防ポンプ、消防用水といった特定の設備について、概要を記入する欄 があります。

ポイント

これらの設備が設置されている建物の場合に記入が必要となります。

詳細は消防設備業者などに確認しましょう。

その他必要な事項

記入内容

特記事項がある場合に記入する欄 です。

例えば、建物の構造上の特徴、消防署との事前相談で確認した事項、連絡事項などを簡潔に記入します。

空欄でも問題ありません。

※印の欄について

様式上部や下部に「※」印 が付いている欄(例:※消防同意年月日、※受付欄、※経過欄など)は、様式下部「備考」欄の5 にある通り、届出者(あなた)は記入する必要はありません。

消防署の内部処理で使用する欄です。

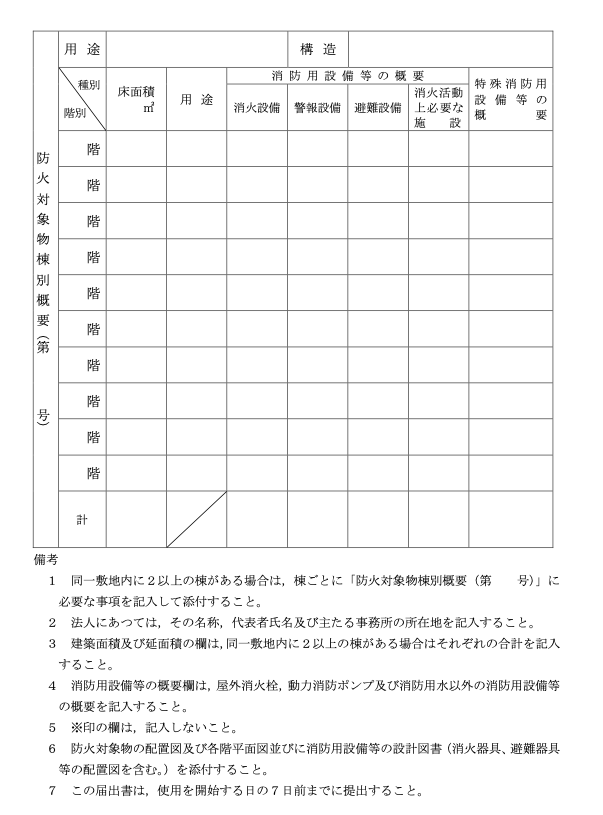

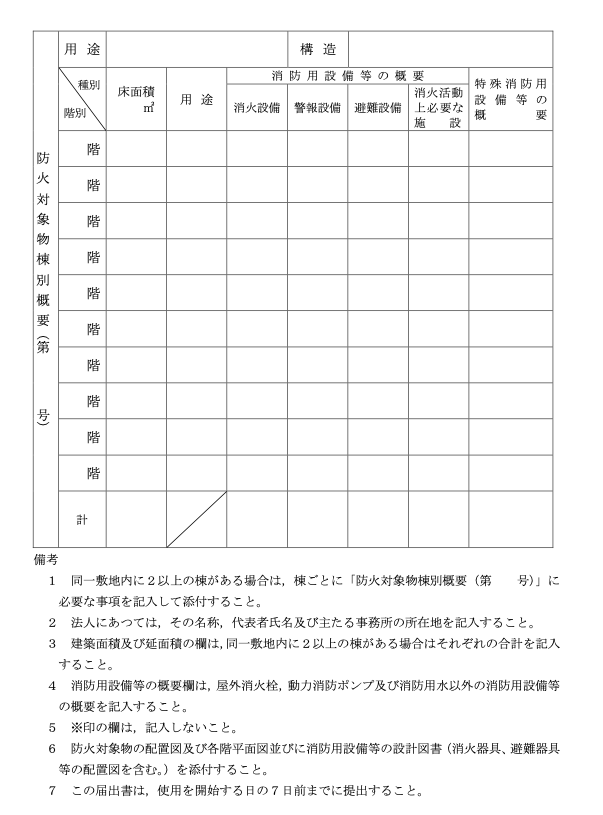

防火対象物棟別概要(テーブル形式)の書き方

様式の中央部には、「防火対象物棟別概要」というテーブル形式の記入欄 があります。

同一敷地内に2つ以上の建物(棟)がある場合は、棟ごとにこの概要を記入した書類を添付する必要があります。

用途、構造、種別 階別、床面積

記入内容

建物の棟ごと、そして階ごとに、その階の用途、構造、種別(例:地階、地上〇階)、床面積(㎡)を記入します 。

ポイント

1つの階に複数の用途(例:1階に店舗と事務所)がある場合は、用途ごとに床面積を分けて記入します。

消防用設備等の概要、特殊消防用設備等の概要

記入内容

その棟、その階に設置されている消防用設備等の概要を記入します 。

様式下部「備考」欄の4 にある通り、屋外消火栓等以外の設備について記入します。

ポイント

設置されている設備の種類(例:屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具など)や、その数量や設置場所を簡潔に記入します。

添付書類について

防火対象物使用開始届には、建物の状況を消防署が把握するための図面などの添付書類が必要です。必要な書類は、自治体や建物の状況(新築か、既存テナントか、大規模改修かなど)によって異なる場合があります。様式下部「備考」欄の6 にも主な添付書類が記載されています。

必須の添付書類例

防火対象物の配置図

建物の敷地内における位置、道路との位置関係などを示した図です 。

各階平面図

建物の各階の間取りや部屋の配置、出入口、窓などが分かる図です 。使用を開始する部分を明確に示します。

消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)

消火器、感知器、誘導灯、避難器具などが建物のどこに設置されているかを示した図面です 。

消防設備業者や設計事務所に作成を依頼することが多い図面です。

必要に応じて他の書類が求められることもあります。

何を添付すべきかは消防署へ確認するのが安心です。

4. 防火対象物使用開始届の「提出方法」

正確に記入し、必要な添付書類を準備した防火対象物使用開始届。いよいよ消防署に提出するステップです。

提出先や提出方法、そして提出時の注意点を知っておくことで、スムーズに手続きを進められます。

提出先と受付時間

提出先は、あなたが事業を開始する防火対象物の所在地を管轄する消防署です。

提出先の窓口

消防署の予防課が、防火対象物使用開始届の受付窓口となっていることが一般的です。

事前にウェブサイトや電話で、管轄する消防署と窓口の部署名、場所を確認しておきましょう。

窓口の受付時間

消防署の窓口は、通常、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けていることが多いです。

ただし、担当者が不在の場合もありますので、事前に確認するか、時間に余裕を持って訪問することをお勧めします。

提出時の注意点

届出書を提出する際には、いくつか注意しておきたい点があります。

提出部数

原則として、届出書は2部(正本と副本)用意します。

これは、消防署が1部を控えとして保管し、もう1部(副本)に受付印を押して届出者(あなた)に返却するためです。

この副本が、あなたが確かに届出を提出したことを証明する書類となります。

受付印が重要

提出した届出書の副本に、消防署の受付印が押されていることを必ず確認してください。

この受付印のある副本は、その後の消防検査などで提示を求められることもありますので、大切に保管します。

郵送で提出する場合

窓口への持参が難しい場合は、郵送での提出が可能な場合もあります。

その際は、返信用封筒(切手を貼り、あなたの住所・氏名を記載したもの)を必ず同封してください。

これにより、受付印が押された副本を返送してもらえます。

書類に不備があった場合の連絡方法についても確認しておくと良いでしょう。

電子申請の場合

岡山市では、一部の届出で電子申請に対応している場合があります。

防火対象物使用開始届が電子申請可能か、ウェブサイトで確認するか、直接お問い合わせください。

電子申請の場合も、通常は受付完了を知らせるメールや画面表示などで提出が確認できます。

多くの自治体でまだ紙提出が基本です。

また電子申請は一部の届出に限られるため、必ず事前確認が必要です。

不備書類に注意

書類に不備があると受理されず、修正や再提出が必要となります。これは手続きの遅延に繋がります。

提出前に、記入漏れや添付書類の不足がないか、再度確認しましょう。

書類の不備で手続きが滞ってしまうケースは少なくありません。

特に、必要な添付書類が揃っているか、記入漏れはないか、そして何より受付印が押された副本を必ず受け取ることが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

提出後の流れ:消防署での確認と必要に応じた検査

防火対象物使用開始届が受理されると、提出手続きは一段落です。

しかし、これで全てが完了したわけではありません。

消防署での確認

提出された届出書の内容は、消防署の担当者によって確認されます。

必要に応じて、記載内容に関する問い合わせや、添付書類に関する確認の連絡が入る場合があります。

開業前の確認・検査

規模施設や特殊用途の防火対象物の場合、届出内容の確認後、消防署から立入検査(予防査察)や設備確認の連絡が入ることがあります。

小規模施設の場合は書類確認のみで済む場合もあります。

正確な届出を期限内に提出することで、その後の確認・検査が必要になった場合もスムーズに進められます。

5. 自分で書くのが不安な場合や、手続きをスムーズに進めたい場合は専門家へ

防火対象物使用開始届の書き方や必要な添付書類について詳しく解説してきましたが、実際に様式を前にすると、その項目の多さや専門的な内容に難しさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。

特に、防火対象物の「主要用途」の判断や、「収容人員」の正確な算定、あるいは添付が必要な「図面」の準備などは、消防法に関する専門知識が必要となる場合があります。

これらの手続きをご自身で行うことに不安を感じる場合や、多忙な開業準備の中で手続きに時間を割くのが難しい場合は、専門家である行政書士に依頼するという選択肢が非常に有効です。

行政書士に「防火対象物使用開始届」の手続き代行を依頼するメリット

行政書士は、許認可申請や届出といった行政手続きの専門家です。

防火対象物使用開始届の作成・提出代行に関しても、様々な面であなたの力になります。

- 届出書の正確な作成

消防法や関連法規に基づき、様式 の各項目(用途、収容人員、構造など)を正確に判断し、記入してもらえます。

特に、複雑な算定や判断が必要な箇所も、専門的な知識をもって適切に処理します。 - 必要な添付書類の準備サポート

どのような添付書類が必要かを判断し、図面などの準備についてもアドバイスが受けられます。

なお、実際の設備設計や施工は消防設備業者が担当しますので、役割分担を意識することが重要です。 - 消防署が受理しやすい書類作成

行政機関向け書類の作成に精通しているため、消防署が確認しやすい形で整え、不備による差し戻しを防ぎます。 - 手続き全体をスムーズに進める

届出書の提出だけでなく、その後の消防署からの問い合わせ対応や、消防検査への連携など、手続き全体を通してサポートを受けられます。

防火対象物使用開始届は、開業場所の安全性を消防署に伝える“最初のメッセージ”です。ここに不備や曖昧さがあると、確認や検査に余計な時間がかかってしまいます。消防署が確認したいポイントを熟知した専門家が書類を作成することで、この最初のステップを間違いなく、スムーズに踏み出すことができます。

特にこんな場合は専門家への依頼がおすすめ

- 消防法に関する知識に自信がない

- 届出書の書き方や必要な添付書類がよく分からない

- 物件の用途や構造が複雑である

- 多忙で手続きに時間を割く余裕がない

- 書類の不備による手戻りや遅延を避けたい

- 確実かつスムーズに手続きを進めたい

消防のプロに行政手続きを任せる安心感

行政書士の中でも、消防法に詳しく、消防行政の実務経験を持つ専門家は、防火対象物使用開始届の作成・提出において特に力を発揮します。

東山行政書士事務所は、消防職員として42年のキャリア、岡山市消防局長の経験を持っています。

この経験により、防火対象物使用開始届が消防行政でどのような意味を持ち、消防署の担当者が特に何を確認するかを深く理解しています。

そのため、消防署が確認したい情報を正確かつ適切に届けることができ、安心して手続きを進められます。

開業に向けた重要な第一歩を間違いなく、かつ自信を持って踏み出すことにつながります。

まとめ:正確な届出で、開業への第一歩を確実に

この記事では、開業時における消防法上の重要な手続きである「防火対象物使用開始届」について、その必要性から、岡山市の様式 を基準とした具体的な書き方、必要な添付書類、そして提出方法までを詳しく解説しました。

防火対象物使用開始届は、あなたがこれから事業を始める建物を、どのような用途で使用するのかを消防署に届け出る、安全な開業に向けた最初の、そして不可欠なステップです。

この届出を正確に行うことで、消防署は必要な情報を把握し、地域の防火・防災管理に役立てます。

届出書の作成や添付書類の準備では、特に建物の用途や収容人員の判断、図面の準備など、消防法に関する専門知識が必要となる場合があります。

記入漏れや不備があると、手続きが滞り、必要に応じて予定される消防検査や開業スケジュールに影響が出る可能性があります。

正確な届出は、消防のプロにお任せください。

防火対象物使用開始届を間違いなく作成し、スムーズに提出することは、開業への第一歩を確実にする上で非常に重要です。

もし、届出書の書き方や添付書類の準備にご不安がある場合や、本業の準備に集中したい場合は、専門家である行政書士に依頼するという選択肢が有効です。

行政書士は行政手続きの専門家ですが、特に消防法に関する深い知識と、消防行政の実務経験を持つ行政書士であれば、この届出書の持つ意味合いや、消防署が受理しやすい、正確な書類作成のポイントを熟知しています。

東山行政書士事務所は、消防職員として42年のキャリア、そして岡山市消防局長を務めた経験を持っています。

この豊富な経験があるからこそ、防火対象物使用開始届という書類が、消防行政の中でどのように扱われ、どのような情報が重要視されるのかを深く理解しています。

単に様式の項目を埋めるだけでなく、消防署が求める情報が正確に、漏れなく記載された届出書を作成し、自信を持って提出できるようサポートいたします。

必要な添付書類(図面など)の準備についても、設備業者など関係者と連携しつつ的確なアドバイスを提供できます。

防火対象物使用開始届の作成・提出に不安がある方、正確な手続きで開業への第一歩を確実に踏み出したい方は、ぜひ一度、東山行政書士事務所にご相談ください。

消防のプロフェッショナルが、あなたの届出手続きを安心してお任せいただけるようサポートいたします。

防火対象物使用開始届に関するご相談、承ります。

無料相談受付中・お気軽にご相談ください

安心はもちろん

防災の手間とコストを削減し、事業価値も高めます

消防法令への対応を適切に行うことは、リスク管理の一環として非常に重要です。しかし、複雑な手続きや現場での対応をすべて自力で行うのは困難です。

元消防士であり、消防法令に特化した当社だからこそ提供できるサポートにより、リスクを最小限に抑え、スムーズな事業運営を実現します。また消防設備にも精通しており、コスト削減のお手伝いもいたします。

今すぐ無料相談をご利用ください!

消防署対応や各種届出も安心してお任せいただけます。