開業準備が進む中、物件の契約や集客、資金繰りと、不安や悩みは尽きないものです。そんな中で多くの方が見落としがちなのが、消防計画です。

開業にあたっては、物件契約、各種行政手続き、消防検査など、多くの準備を経てきました。

しかし、事業の継続と発展のためには、開業後の安全管理も同様に、あるいはそれ以上に重要です。その安全管理の要となるのが「消防計画」です。

消防計画、という言葉を聞くと、

「また書類の話か…」

「どうせ形式的なものでしょ?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、法律で作成と提出が義務付けられている書類ではありますが、その本質は単なる手続き書類にとどまりません。

消防計画は、火災が発生した場合に、あなたの事業所にいる全ての人(お客様、従業員、そしてあなた自身)が安全に避難し、被害を最小限に食い止めるための、具体的な「行動指針」 です。

しかし、

「何をどこまで書けばいいのか分からない」

「どうすれば本当に火災の時に役に立つ、”使える”計画になるのだろう?」と疑問に思っている方も少なくないでしょう。

単に提出するためだけの形式的な計画では、万が一の緊急時に従業員が混乱し、計画が役に立たないという事態になりかねません。

本当に価値のある消防計画は、実際の建物の状況や、そこで働く人々の動き、そして火災という緊急事態の実態を踏まえて作成されている必要があります。

その計画が「使える」ものになるためには、実際の火災現場や避難の現場、そして消防行政の実務を知っている視点が不可欠です。

これは、消防のプロフェッショナルだからこそ提供できる、実践的な知見です。

この記事では、開業後の安全管理の基盤となる消防計画の作成義務について解説し、消防計画に必要な記載項目(必須項目)をわかりやすくお伝えします。

そして何より重要な、単なる形式ではなく「火災のときに本当に使える」計画にするための具体的なポイントを、実践的な視点からご紹介します。

ぜひ最後までお読みいただき、あなたの事業所に合った「使える」消防計画を作成するための知識とヒントを手に入れてください。

1. 開業時の消防計画作成義務とは? – 法律で定められた責任

開業後の安全管理の基盤となる消防計画。これは、あなたの意思で作る任意のものではなく、特定の条件に該当する事業所では、法律によって作成と提出が義務付けられているものです。このセクションでは、その作成義務について詳しく解説します。

消防法に基づく作成・提出義務

日本の消防法では、火災を予防し、万が一火災が発生した場合に、被害を最小限に抑えるための様々な規定が定められています。

その一つとして、一定規模以上の建物(防火対象物)や、不特定多数の人が利用する建物など、火災が発生した場合に大きな被害が出る可能性のある防火対象物においては、その関係者(建物の所有者、管理者、占有者など)に対し、防火管理上必要な業務に関する計画を定め、これを所轄消防署長に届け出ることが義務付けられています。

この「防火管理上必要な業務に関する計画」こそが、消防計画です。

消防計画を作成し、届け出ることは、単に法律で決められているから行う、という手続きではありません。

あなたの事業所で火災を発生させないための予防策を具体的に定め、万が一発生した場合に従業員やお客様の命を守るための体制を確立するという、非常に重要な責任なのです。

作成義務があるのは誰?(防火管理者との関係)

消防計画の作成・提出義務は、防火対象物の関係者にありますが、防火管理者を置かなければならない防火対象物においては、防火管理者が消防計画を作成し、その計画に基づいて防火管理上必要な業務を行う責任者となります。

防火管理者とは?

防火管理者とは、消防法に基づき、防火対象物における防火管理上必要な業務(消防計画の作成、避難訓練の実施、消防用設備の点検・整備など)を適切に遂行する責任者として選任される者です。

一定の要件(防火管理講習の修了など)を満たす必要があります

誰に防火管理者の選任義務がある?

防火管理者の選任義務があるのは、建物の用途と規模によって決まります。

例えば、不特定多数の人が出入りする用途(飲食店、物品販売店など)では、比較的小規模な建物でも選任義務が生じる場合があります。

開業する事業所の用途と面積から、防火管理者の選任義務があるか確認が必要です。

防火管理者が消防計画作成の責任者

防火管理者を選任した防火対象物では、選任された防火管理者が消防計画を作成します。

事業主(関係者)は、防火管理者が適切に業務を遂行できるよう、必要な権限と体制を整備する責任があります。

いつまでに作成し、提出する?

消防計画は、防火管理者を「選任した日」から遅滞なく作成し、管轄の消防署長に届け出ることとされています。

開業時には?

開業に伴い新たに防火管理者を選任する場合は、開業日(事業を開始する日)には既に消防計画が作成され、消防署に届け出済みであることが望ましいです。

防火対象物使用開始届を提出する際に、併せて消防計画も提出することが一般的です。

法令上は具体的な提出期限(日数)は明記されていませんが、実務上は開業日までに提出されることが一般的です。

なぜ早めが良い?

消防署が計画の内容を確認し、必要に応じて修正の指導などを行う場合があります。

余裕を持って提出することで、開業日までに計画が確定し、従業員への周知などの準備を整える時間を確保できます。

このように、消防計画の作成と提出は、単なる手続きではなく、消防法上の義務であり、事業所の安全管理体制を確立するための重要なステップなのです。

2. 「消防計画」には何を記載する? – 必須項目と目的

消防計画が法律で定められた義務であり、事業所の安全にとって重要な計画であることを見てきました。

では、具体的にこの消防計画には、どのような内容を記載する必要があるのでしょうか。

ここでは、消防法や消防法施行規則で定められた主な必須項目とその目的について解説します。

消防計画の主な必須記載項目(消防法施行規則より)

消防計画には、事業所の実態に合わせて、以下の項目を必ず含める必要があります。これらの項目は、火災発生時の行動や、日頃の予防活動の基本となります。

- ア.防火管理者の業務と権限に関する事項

防火管理者がどのような業務(消防計画の作成・変更、消火・避難訓練の実施、消防用設備の点検・整備、火気使用の管理監督など)を行い、そのためにどのような権限(必要な指示を出す権限など)を持つのかを具体的に定めます。 - イ.消防機関への通報連絡体制に関する事項

火災を発見した人が、いつ、誰に、どのように連絡を取り、最終的に119番通報を誰が行うのか、その手順や連絡系統を定めます。従業員間の連絡方法なども含みます。 - ウ.消火活動、避難誘導、救護に関する体制と任務に関する事項

火災発生時、従業員がどのように初期消火を行うのか、お客様や従業員を安全な場所へどのように避難誘導するのか、負傷者が出た場合の救護を誰が担当するのかなど、緊急時の具体的な役割分担と行動マニュアルを定めます。 - エ.消防用設備等の点検・整備に関する事項

消火器、火災報知設備、誘導灯などの消防用設備について、どのような項目を、どのような頻度で、誰が点検し、その結果をどのように記録・報告するのかを定めます。また、整備が必要な場合の対応も定めます。 - オ.火気の使用または取扱いの監督に関する事項

厨房設備の使用、喫煙所の管理、危険物(ガソリン、灯油など)の取り扱い、工事現場での火気使用など、火災の原因となりうる「火気」に関する具体的な管理ルールと、それを誰が監督するのかを定めます。 - カ.避難訓練の実施に関する事項

火災や地震などの災害を想定した避難訓練を、どのような頻度(例:年〇回以上)で、どのような想定(どこで火災が発生したかなど)で行うのか、参加範囲(従業員全員か、一部か)などを定めます。 - キ.防火管理に関する教育に関する事項

新しく入った従業員や、既存の従業員に対し、消防計画の内容、火災予防、初期消火、避難方法などについて、どのように教育を行うのか、その機会や内容を定めます。 - ク.その他火災予防上必要な事項 事業所や建物の特性(例:深夜営業がある、高齢者施設であるなど)に応じた固有の火災リスクに対する予防策や、上記に定めのない必要な事項を自由に定めます。

実務上推奨される記載項目

法律上の必須項目ではありませんが、防災力向上のために記載を推奨される内容もあります。

- 地震対策に関する事項

設備の安全確保(家具の固定、落下物の防止など)、避難誘導、事業の継続計画(BCP)など。法令上は明確な記載義務がない場合もありますが、実務上は防火管理者が主体となり、対応を検討することが望まれます。

各項目の「意味」と「目的」:なぜこれらが必要なのか

これらの必須項目は、単に法律で決められているから記載するのではなく、火災という非常事態から人命と財産を守るために、事業所で働く人々が共通認識を持ち、組織として適切に行動できるようになるための「骨組み」です。

- 火災発生の「予防」

火気管理や設備の点検・整備、従業員教育に関する項目は、そもそも火災を起こさないための日頃の活動を定めるものです。 - 火災発生時の「初期対応」

通報体制、消火活動、避難誘導、救護に関する項目は、火災が発生してしまった場合に、初期段階で被害を最小限に食い止めるための、緊急時の具体的な行動手順と役割を定めるものです。 - 安全な「避難」

避難誘導や訓練に関する項目は、建物内にいる全ての人を安全かつ迅速に避難させるための方法と、それを実践するための準備を定めるものです。

これらの項目を定めることで、万が一の事態に直面した際、従業員一人ひとりが何をすべきか迷わずに行動でき、組織全体として機能する体制を築くことが消防計画の目的です。

数多くの火災現場の経験から言えるのは、初期対応や避難の遅れが命を危険にさらす大きな要因だということです。火事のときに命を守るため、消防計画は非常に重要です。

3. 「使える」消防計画にするためのポイント

消防計画の作成義務と、法律で定められた必須項目について見てきました。

これらの項目を網羅することは大前提ですが、最も大切なのは、作成した計画が「火災の時に、そこで働く人々が迷わず、迅速に、そして安全に行動できる」ものであるかどうかです。

単なる形式的な書類ではなく、「使える」消防計画にするためのポイントを解説します。

法律に沿いつつ、現場の実態に合わせる

消防計画は、あなたの事業所や建物の実際の状況に即している必要があります。

テンプレートをそのまま使うだけでは、いざという時に機能しない可能性があります。

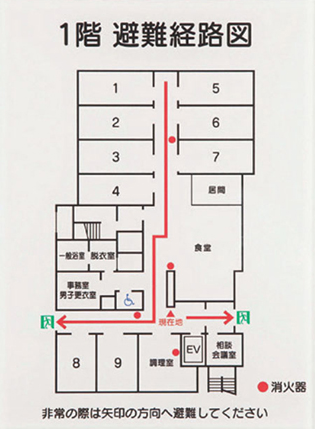

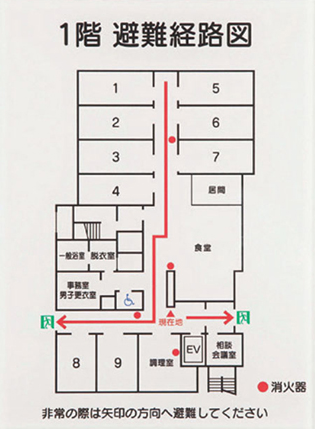

- 建物の構造やレイアウトを反映する

実際の避難経路、消火器や誘導灯の設置場所、従業員の配置などを計画に盛り込みます。

特定の部屋にいる人がどこから避難すれば良いのか、具体的に示されていることが重要です。 - 従業員の人数や勤務形態を考慮する

火災発生時の対応要員(初期消火担当、避難誘導担当など)は、時間帯ごとの従業員数や、日勤・夜勤といった勤務形態に合わせて、無理なく役割を果たせるように割り当てます。 - 事業内容やお客様の特性を考慮する

飲食店ならお客様の避難誘導が最優先、高齢者施設なら避難に時間がかかることを考慮するなど、事業の特性や利用者の状況に合わせた具体的な行動を定めます。

数多くの火災現場や避難訓練を見てきた経験から痛感するのは、『計画は、現場で使えるものじゃなきゃ意味がない』ということです。

誰にでも「分かりやすく」作成する

消防計画は、専門家や防火管理者だけが理解できれば良いものではありません。

火災発生時には、その場にいる全ての従業員(正社員、パート、アルバイトなど)が、計画の内容を理解し、自分の役割を把握できている必要があります。

- 平易な言葉遣いを心がける: 消防法に関する専門用語は避け、誰にでも理解できる簡単な言葉で記述します。

- 図やイラスト、フローチャートを活用する: 文字ばかりの計画書は、緊急時には読まれにくいものです。建物の平面図に避難経路や設備を書き込んだもの、火災発生から避難完了までの行動を示すフローチャート図、担当ごとの役割をまとめた表などを活用すると、視覚的に分かりやすくなります。

- 計画書の保管場所

計画書本体をどこに置くかだけでなく、火災時にすぐに持ち出せる「緊急時用抜粋版」のようなものを用意し、分かりやすい場所に掲示・保管することも有効です。

役割分担と連絡体制を明確にする

火災という非常事態において、誰が何をすべきか曖昧だと、混乱が生じ、対応が遅れてしまいます。

計画では、緊急時の役割分担と連絡体制を具体的に定める必要があります。

具体的な役割の割り当て

火災発見時の通報担当、初期消火担当、お客様の避難誘導担当、従業員の安否確認担当など、それぞれの役割を具体的に決め、可能であれば担当者の氏名や、役割ごとの責任者を定めます。

連絡系統の明確化

従業員間でどのように情報を共有するか、防火管理者にどのように連絡するか、そして最終的に消防署に誰が通報するのかといった連絡系統を明確に定めます。

自分が何をするべきか明確になっていることが、迅速な初動に繋がります。訓練を通じて、役割をしっかり認識することも重要です。

定期的な見直しと訓練の実施

どんなに優れた消防計画も、作成しただけで使われなければ意味がありません。

計画を「使える」ものとして維持するためには、継続的な取り組みが必要です。

- 従業員への周知教育

作成した消防計画の内容を、全ての従業員に周知徹底します。

新しい従業員が入るたびに、計画について教育を行う必要があります。 - 避難訓練の実施: 消防計画に基づき、火災や地震を想定した避難訓練を定期的に実施します(通常、年1回以上の実施が義務付けられています)。

訓練を通じて、計画が現実的か、従業員が役割を理解しているかなどを確認します。 - 計画の見直し・改訂: 建物の用途変更、増改築、レイアウト変更、従業員の増減、あるいは訓練を通じて計画の不備が見つかった場合などは、計画を速やかに見直し、改訂します。

改訂した場合も、必要に応じて消防署に届け出る場合があります。

消防計画が作っただけのものになるか、実際に使えるものになるかは、訓練にかかっているといっても、過言ではありません。ただ決められているからやるではなく、命を守るために実施してください。

これらのポイントを踏まえ、あなたの事業所に本当に合った、「万が一の時に命を守るために使える」消防計画を作成することが、安全な事業運営のために不可欠です。

4. 消防計画作成・提出の流れ

消防計画は、作成するだけでなく、消防署に届け出て、事業所の実態に合わせて運用していくことが重要です。

作成から提出、そして運用までの流れを把握しましょう。

防火管理者の選任・届出(前提として)

多くの場合、消防計画の作成義務がある防火対象物では、防火管理者の選任も義務付けられています。

- 防火管理者の役割

防火管理者は、消防計画の作成者であり、その計画に基づいて防火管理業務を遂行する責任者です。 - 手続き:

まだ防火管理者を選任していない、または届出が済んでいない場合は、先に防火管理講習を修了した者の中から防火管理者を選任し、選任後遅滞なく管轄の消防署に「防火管理者選任(解任)届出書」を提出する必要があります。

消防計画の作成・提出は、この防火管理者が行うのが一般的です。

消防計画の作成

防火管理者が中心となり、事業所の実態に合わせて消防計画を作成します。

- 作成者

基本的には、選任された防火管理者が作成します。 - 内容

必須項目を全て網羅し、「使える」計画にするためのポイント(現場への適合、分かりやすさなど)を踏まえて具体的な内容を記述します。

建物の規模や用途によっては、非常に詳細な内容が必要となる場合もあります。 - 情報収集

建物の図面、従業員の配置、お客様の利用状況、設置されている消防設備の情報など、計画作成に必要な情報を収集します。

消防計画の作成は、建物の規模や用途、事業内容によってその複雑さが大きく変わります。小規模な事務所などであれば比較的容易かもしれませんが、飲食店や店舗、あるいは複数のテナントが入居する建物などの場合は、専門的な知識や確認が必要となる項目が多く出てきます。まずは、ご自身の事業所の計画に何が必要かを確認することから始めてください。

消防署への届出(提出)

作成した消防計画は、管轄の消防署長に届け出ます。

- 提出先

防火対象物使用開始届と同様に、事業所を管轄する消防署の予防課などが提出先となります。 - 提出方法

- 提出部数: 通常、届出書と同様に正本と副本の計2部を提出します。

副本に受付印が押されて返却されるため、大切に保管します。 - 提出方法: 窓口に持参するか、可能な場合は郵送や電子申請で提出します。

※地域によっては窓口提出のみを求められる場合があるので注意してください。

- 提出部数: 通常、届出書と同様に正本と副本の計2部を提出します。

- 提出時期

防火管理者を選任した日から遅滞なく提出する必要があります。

作成後の運用と見直し

消防計画は、作成して提出すれば終わりではありません。

最も重要なのは、計画に基づいた日々の運用と定期的な見直しです。

従業員への周知徹底

作成した計画の内容を、全ての従業員に周知し、理解してもらうための教育を継続的に行います。

訓練の実施

計画に定めた通報訓練、初期消火訓練、避難訓練などを定期的に実施し、緊急時の行動を確認・習熟します。

計画の見直し・改訂

: 事業所のレイアウト変更、従業員の増減、事業内容の変更など、事業所の状況に変化があった場合や、訓練を通じて計画に不備が見つかった場合は、計画を速やかに見直し、改訂の内容によっては消防署への再届出が必要になる場合がありますので、事前に確認してください。

消防計画は、作成・提出という手続きだけでなく、その後の運用と見直しを継続的に行うことで、初めて「使える」計画となり、事業所の安全管理に貢献するのです。

5. 「使える」消防計画作成や手続きは専門家にご相談を

消防計画は、事業所の安全管理の要となる重要な計画です。法令で定められた必須項目を網羅するだけでなく、実際に働く従業員が理解し、緊急時に迷わず行動できる「使える」内容にすることが求められます。

しかし、法令の正確な解釈、事業所の実態に合わせた具体的な内容の検討、そして分かりやすい計画書の作成は、消防法に関する専門知識や、計画作成の経験がない方にとっては大きな負担となり得ます。

- 「法令の求める項目は分かったけど、具体的にどう書けばいいのだろう?」

- 「うちの事業所の避難経路や設備に合わせて、どう役割分担を決めれば効果的なのか?」

- 「忙しくて、計画作成に十分な時間をかけられない…」

このように、消防計画の作成や、その後の消防署への届出手続きについて、不安や課題を感じている事業主様もいらっしゃるでしょう。

行政書士に「使える」消防計画作成を依頼するメリット

このような場合に頼りになるのが、行政書士などの専門家です。

特に、消防計画のように専門的な知識が求められる書類の作成・提出において、行政書士はあなたの負担を軽減し、確実な手続きをサポートします。

- 法令に適合した計画の作成

消防法や関連法規に基づき、必須項目を漏れなく、かつ正確に記載した消防計画を作成してもらえます。法令不適合による手戻りのリスクを回避できます。 - 事業所の実態に合わせた計画作成のサポート

あなたの事業所の用途、規模、構造、従業員数などをヒアリングし、法令に沿いつつ、あなたの事業所に本当に合った、より実践的な計画内容となるようアドバイスを受けたり、作成を依頼したりできます。 - 「使える」計画にするための具体的な提案

単に法令を満たすだけでなく、「分かりやすさ」「役割分担の明確化」「現場への適合」といった、「使える」計画にするための具体的な工夫や内容について、専門的な視点からの提案を得られます。 - 作成・届出の手間と時間の節約

計画作成にかかる時間や、消防署への届出手続きを専門家に任せることで、あなたは事業の本業に集中できます。また、消防署とのやり取りや内容に関する質問対応も任せられるため、安心感が増します。 - 消防署へのスムーズな届出

消防署が受理しやすい形式で計画書を作成し、適切に提出手続きを行ってもらえます。

6. まとめ:消防計画を「義務」から「安全の要」へ

この記事では、開業後の安全管理において中心となる「消防計画」について、その作成義務から、法律で定められた必須項目、そして何より火災という非常事態において「本当に使える」計画にするための具体的なポイントまでを詳しく解説しました。

消防計画は、消防法によって定められた重要な作成義務であり、事業所の火災予防と、万が一の際の従業員やお客様の安全確保のための体制を定めた、いわば「安全管理の行動指針」です。

法令で定められた項目を網羅することはもちろん大切ですが、計画を形骸化させず、建物の実態に合わせ、誰にでも分かりやすく、そして具体的な役割分担を定めることで、「使える」計画となります。

そして、作成した計画に基づいた定期的な訓練と見直しを行うことが、計画を「生きた」ものとして維持するために不可欠です。

単に書類を作成して提出するだけでなく、このような「使える」消防計画を作成し、適切に運用していくことは、多くの事業主様にとって容易ではないかもしれません。

特に、消防法に関する専門知識や、計画作成・運用に関する経験がない場合は、どこから手をつけて良いか迷ってしまうこともあるでしょう。

消防計画作成を、安全のプロフェッショナルにご相談ください。

あなたの事業所にとって最適な、法令に適合し、かつ万が一の時に従業員やお客様の命を守るための「本当に使える」消防計画を作成することは、事業を安全かつ継続的に運営していく上で非常に重要です。

もし、消防計画の作成内容や手続きにご不安がある場合や、実践的な計画にするためのアドバイスが必要な場合は、専門家にご相談ください。

行政書士は行政手続きの専門家ですが、消防法に関する深い知識と現場経験を併せ持つ専門家は、消防計画の作成では特に心強い存在です。

法令上の要件だけでなく、現場で何が重要か、どのような計画が実際に機能するのかといった、実践的な視点を持っています。

東山行政書士事務所の行政書士は、消防職員として42年の長きにわたり消防実務に携わり、岡山市消防局長を務めた経験を持っています。

この豊富な経験と実績があるからこそ、消防計画という書類が持つ法律上の意味合いはもちろん、火災予防や避難誘導、初期消火といった現場の活動にとって「どのような計画が本当に有効か」を深く理解しています。

あなたの事業所の実態を踏まえ、法令遵守と現場での実効性を両立した、万が一の際に頼りになる「使える」消防計画を作成し、消防署への届出をサポートいたします。

消防計画作成を単なる義務で終わらせず、事業所の安全管理体制を確実なものにしたい、従業員やお客様の安全を最優先に考えたいとお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。安全のプロフェッショナルが、あなたの力になります。

「使える」消防計画作成・届出に関するご相談、承ります。

無料相談受付中・お気軽にご相談ください

安心はもちろん

防災の手間とコストを削減し、事業価値も高めます

消防法令への対応を適切に行うことは、リスク管理の一環として非常に重要です。しかし、複雑な手続きや現場での対応をすべて自力で行うのは困難です。

元消防士であり、消防法令に特化した当社だからこそ提供できるサポートにより、リスクを最小限に抑え、スムーズな事業運営を実現します。また消防設備にも精通しており、コスト削減のお手伝いもいたします。

今すぐ無料相談をご利用ください!

消防署対応や各種届出も安心してお任せいただけます。